MUMIFICAÇÃO

– UM PROCEDIMENTO ALQUÍMICO –

(Texto de PAULO URBAN, publicado na Revista Planeta, edição nº 338, novembro/2000)

Dr. Paulo Urban é médico psiquiatra e Psicoterapeuta do Encantamento.

“Oh! Tu que irradias solidões noturnas, Deus do Disco Lunar, vê! Eu também te acompanho entre os habitantes do Céu que te rodeiam. Eu, morto, Osíris, penetro à minha vontade ora na Região dos Mortos, ora na dos vivos sobre a Terra, em todas as partes às quais meu desejo me conduz!”.

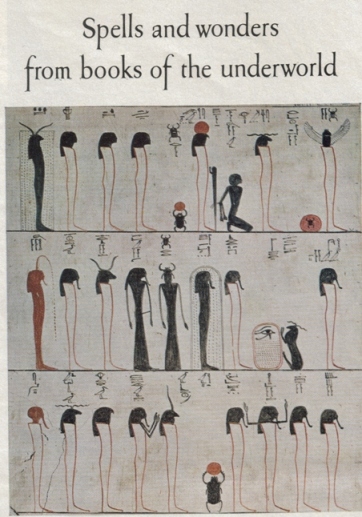

Tal é a citação do segundo capítulo do Livro dos Mortos, cujos papiros eram comumente colocados junto ao corpo mumificado, sob a cabeça do cadáver, conforme o costume funerário egípcio. Outras vezes, passagens de seu sagrado texto eram transcritas nas câmaras mortuárias, principalmente sob a forma de recitações mágicas a serem proferidas pela alma em seus percalços no além. Até que pudesse se apresentar ao tribunal de Osíris, onde seria julgada em razão do que fora sua vida terrena, Bá, a alma (agora separada de Ká, o corpo), teria que sofrer árdua caminhada, cruzar 21 pilares, desvendar 15 entradas e passar por 7 salas de provações.

O Livro dos Mortos, como ficou entre nós conhecido o conjunto de textos mortuários, mais de 200 fórmulas mágicas e hinos datados do Império Novo (1550 a.C.) até o período de dominação greco-romana (332 a.C. – 395 d.C.), prestava-se de fato como receita a ser seguida pelas almas que adentravam o desconhecido. Antes, porém, destinava-se a instruir os “vivos” que, uma vez iniciados em seus segredos, poderiam melhor preparar suas almas para o derradeiro julgamento. Por isso, o título verdadeiro deste livro é outro; uma melhor tradução de seu nome seria “Saída para a Luz”, isto é, para o dia, para o renascimento.

Curiosamente, é o escaravelho, inseto sagrado para os egípcios, que nos remete a essa imagem cíclica de imortalidade. Associado geralmente na escrita hieroglífica ao verbo kheter, a significar “vir à existência”, corresponde à imagem do Sol que renasce de si mesmo. Decididamente, o escaravelho tem esse caráter, pois passa o dia inteiro empurrando entre as patas uma bolinha feita de suas fezes enquanto o Sol está cruzando os céus em direção ao ocaso. Com a chegada da noite ele a enterra, e a fêmea vem colocar aí seus ovos. Ao amanhecer, um jovem escaravelho nasce do excremento para de novo acompanhar o astro rei em seu caminho. Tal qual o Sol que ressurge das sombras da noite, o escaravelho renasce da própria decomposição.

Mas voltemos ao Livro dos Mortos. Alcançando êxito nas ordálias prévias do post-mortem, a alma deparara-se com a implacável figura de Osíris, também seu filho Anúbis (divindade semi-humana com a cabeça de chacal), e outros 42 juízes já paramentados para o grande tribunal. Thot, outra figura estranha, aparentemente humana, mas com cabeça de íbis coberta pelo crescente lunar a sustentar o disco do Sol (conforme vimos na citação do Livro dos Mortos) é o escriba da secreta audiência. E seu tema central é a pesagem do coração, órgão este associado à idéia da alma. A deusa Maat, cujo nome significa “verdade”, é o fiel da balança. Quase exclusivamente representada por uma pena de avestruz, é ela quem se coloca sobre o outro prato da balança, a servir de contrapeso ao coração. Se este for mais pesado, é porque a alma é impura, e o cão Anúbis o atira a uma terrível divindade híbrida que o devora. Caso seu peso seja tão justo quanto a pena de Maat, a alma imaculada, triunfante, é então entregue aos cuidados de Osíris.

A religião egípcia, não diferente das demais culturas milenares, estava a alicerçar toda a sociedade. Seus sacerdotes compunham uma seleta classe de letrados, encarregados de manter os templos, fabricar seus utensílios, reproduzir os rituais e cultuar as divindades. Eram eles, obviamente, quem melhor podiam atestar o grau divino do faraó. Fazendo isto, detinham um poder extraordinário, pois captavam não só o apoio deste, como também as incontáveis oferendas depositadas pelo povo.

Exceção foi o faraó Amenófis IV, da 18a dinastia, que trocou seu nome para Akhenaton, “Filho do Sol”. A religião do Egito sofreria com ele uma radical reforma monoteísta. Akhenaton deflagrou sua guerra religiosa investindo contra o célebre Templo de Amon-Rá que se erguia defronte de seu palácio, em Tebas. Até hoje restos dessa colossal construção podem ser visitados; pertencem ao complexo das famosas ruínas de Carnac. Para que Aton ocupasse definitivamente o lugar das outras divindades era necessário que a principal imagem do politeísmo fosse derrocada, e os demais templos de Amon passaram a ser alvo de ataques. Milhares de sacerdotes foram destituídos de suas funções. Sob as ordens do novo faraó, todos os nomes dos deuses escritos nos templos eram raspados, e suas estátuas destruídas ou confiscadas.

Obcecado pela utopia de seu Estado, idealizado para ser socialmente justo, Akhenaton esperava trocar a demagogia e os privilégios dos sacerdotes de Amon por uma realidade que unisse toda a humanidade sob a glória de um deus único, e elegeu o Sol como símbolo desta sua concepção religiosa universal. Mandou erigir um templo monumental para seu deus, o Gem-Pa-Aton, e, por volta de 1350, transferiu-se para o longínquo vale desértico de Tell-el-Amarna, onde dali a quatro anos inauguraria a nova capital do império, denominada Akhetaton, ou “Cidade do Sol”. Ao lado de seus 50 mil habitantes, o faraó isolou-se da política externa, preferindo ali a vida contemplativa e esotérica. Duraria 17 anos a sua reforma, que se sustentou somente durante seu reinado. Acredita-se que o introspectivo faraó, por contrariar muitos interesses políticos e religiosos, tenha sido envenenado.

Entretanto, mesmo as radicais reformas de Akhenaton não ousaram violar os templos de Osíris. Também foram preservados os altares dedicados a Thot, divindade que ainda exportaria suas qualidades ao Hermes grego. Por que tal deferência? Qual o motivo do respeito de Akhenaton por estas divindades? Para esclarecermos a questão, peçamos auxílio ao mito de Osíris. Tal divindade, na era pré-dinasta devia estar associada à agricultura e à colheita, posto que morria periodicamente a cada outono para ressuscitar na primavera seguinte, com a cheia do Nilo. Referências ao mito, ainda que inúmeras e esparsas por diferentes papiros, não retratam em nenhuma das regiões arqueológicas já pesquisadas sua história por completo. Há sempre divergências nos relatos que, até por isso, enriquecem o mito com detalhes. Resumidamente, a versão mais aceita nos é narrada pelo grego Plutarco, século I d.C.

Com o mito já avançado, Osíris chegara a ser governante dos egípcios, e era querido por seu povo; afinal, libertara-o da ignorância, havendo ensinado a todos a agricultura. Séti, invejoso do sucesso do irmão, arquiteta um plano para apoderar-se de seu trono. Promove um banquete e, havendo obtido previamente as medidas precisas do irmão, conclama todos a uma diversão, desafiando seus convivas a se deitarem num belo cofre, que seria ofertado àquele que nele melhor coubesse. Claro, mancomunados, seus aliados esperavam pela hora em que Osíris o experimentaria.

Dito e feito, tão logo o rei se deita no caixão, sua tampa é colocada sobre ele e suas alças são lacradas com chumbo derretido. Osíris estava finalmente encarcerado! O esquife é então jogado no leito do Nilo, para que afundasse. Mas o destino tem seus caprichos e o rio o leva ao mar, e daí à costa de Biblos, hoje o Líbano. O ataúde empaca nos galhos de uma árvore que brotava, e dali a alguns anos seu enorme tronco o oculta. Tudo isso é alusão franca à transmutação; nestas imagens os alquimistas foram buscar suas idéias de penetrar nas entranhas da terra, transformar o chumbo, e dela sair renascido. A imersão no mar nada mais é que a solutio universal, isto é, a dissolução da matéria previamente necessária à sua restauração.

A esta altura a deusa Ísis, esposa de Osíris, também sua irmã, já vinha em seu encalço. Perguntando somente às crianças, de cujas bocas só sai a verdade, se haviam visto o ataúde do irmão, chega assim a Biblos. No local indicado encontra enorme palácio que fora construído por um casal de reis que tinha escolhido aquele forte tronco como coluna central de sua luxuosa morada.

Ísis resolve aproximar-se com cautela. Primeiramente faz amizade com as servas da rainha, e passa a cuidar de seus cabelos; pintava-as, perfumava-as. A rainha logo quis saber quem as deixava assim tão belas; atraída pela simpatia de Ísis, não tardou a confiar-lhe seu filho recém-nascido, fazendo dela sua ama de leite. Mas à noite, Ísis, que se afeiçoara do bebê, dava-lhe um leite especial que extraía de seus dedos, e colocava o menino no fogo para aos poucos conferir-lhe a imortalidade, noutra clara alegoria ao processo alquímico de calcinação. Certa feita, havendo a rainha surpreendido sua ama nesta prática, deu um grito de espanto, e o encanto se desfez. A deusa então revela sua identidade. A rainha, constatando que o pequeno nem se queimara, acredita nela e, ajoelhando-se, diz estar às suas ordens. Ísis lhe pede então de volta seu marido, preso na coluna do palácio. A rainha ordena que escavem o tronco com cuidado, até que possam retirar dali o cofre. Ísis decide voltar com ele para o Egito.

Navegando sobre o delta do Nilo, Ísis remove a tampa do caixão e chora sobre o corpo do irmão-marido. Devido às lágrimas, por alguns instantes Osíris recupera a vida, tempo suficiente para que Ísis engravide. Quando a barcaça aporta, a deusa preocupa-se em cuidar de seu prematuro filho Hórus, que nascera ali nos pântanos. Tão logo ela se afasta do esquife para isso, Séti se aproveita da chance e esquarteja o corpo de Osíris em 14 pedaços, espalhando-os pelo delta do Nilo. Ísis, ao dar-se conta do mal feito, pede ajuda à sua irmã Néftis, também mulher de Séti, para remontar o corpo. As duas reencontram as partes escondidas e Osíris, ora refeito, passa a reinar no mundo dos mortos. Seu filho, Hórus, logo resgataria no mundo dos vivos a glória de seu pai, ao derrotar Séti definitivamente, após uma quase interminável série de embates.

Curiosamente, descobertas arqueológicas encontraram em alguns túmulos da 19a dinastia, datados por volta de 1300 a.C., a figura de Osíris num caixão sobre o qual crescem ramos de trigo, milho ou cevada, idéia esta presente na cultura egípcia desde sua Antigüidade tardia. No museu do Cairo, por exemplo, há múmias sobre as quais foram semeados estes cereais, a compor as chamadas “hortas de Osíris”, outro símbolo, além do escaravelho, da ressurreição. Aliás, o cadáver sempre foi um grande mistério. Afinal, o que há nos corpos vivos que os distinguem dos que estão mortos? O que de fato separa Bá e Ká em sua essência?

Ora, essa mesma preocupação expressavam os filósofos pré-socráticos por volta do século VI a.C. Em suas inquietações buscavam pela base última da vida, a essência fundamental que por ela respondesse. Tales dizia ser a água; Anaximandro, o ilimitado; para Anaxímenes seria o ar, e Demócrito julgava ser o átomo; Empédocles imaginava fossem os quatro elementos em conjunto. Algo havia de existir que explicasse a vida.

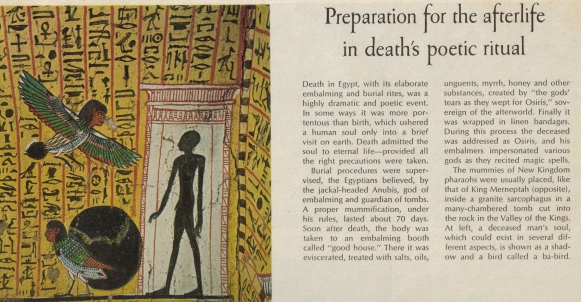

Muito antes disso, porém, por volta de 3000 a.C., os egípcios deparavam-se com um fenômeno que, embora estranho, era espontâneo e comum diante deles: a mumificação. Isto porque na era pré-dinasta as sepulturas eram muito simples, meros buracos na areia do deserto onde os corpos eram atirados. Naquela atmosfera árida a desidratação ocorria antes mesmo que se adiantasse o processo de apodrecimento destes corpos; e, por serem as campas pouco profundas, era comum que tempestades de areia as destampassem, espalhando cadáveres naturalmente mumificados pelo caminho. Isso teria propagado a crença de que os corpos devessem ser preservados, já que a natureza lhes revelava esse desejo. Procedimentos técnicos que mantivessem a textura do corpo pelos séculos afora passaram a ser prestigiados, ao lado dos métodos de enfaixamento, feitos geralmente com duas faixas que se intercalavam e se prendiam, a representar as duas irmãs, Ísis e Néftis, a abraçar Osíris após sua morte.

Junte-se a especulação dos filósofos gregos quanto à origem da vida à técnica aprimorada de embalsamamento de corpos do Egito e o resultado disso é o nascimento secreto de toda a Alquimia, que séculos mais tarde se desenvolveria em meio aos árabes para retornar ampliada à Europa renascentista. No Egito, eram os sacerdotes de Anúbis os mais experientes na arte do embalsamamento. Por volta do ano 1000 a.C. a prática atingiu seu auge. A mumificação era realizada nas oficinas das necrópoles, e sacerdotes do mais alto grau detinham seus segredos. A casta religiosa conhecia ainda a técnica dos artesãos ferreiros, e trabalhar a riqueza, os metais, era uma de suas obrigações. Fabricavam ligas por métodos alquímicos assimilados dos sumérios e depois dos babilônios.

Processo natural de mumificação, c. 3.500 a.C.

Assim, podemos notar que gregos e egípcios deram-se as mãos na busca pelo segredo último da vida, o mesmo capaz de revelar a senha da imortalidade, já que toda religião egípcia nada mais era que uma preparação para o ritual da morte. Afinal, desconfiavam que a mesma essência capaz de manter o corpo vivo pudesse sobreviver à derradeira experiência e ressuscitar sob algum aspecto. Tais idéias repercutiram mais fortemente quando da helenização sofrida pelos egípcios a partir das conquistas de Alexandre. Por essa época, paradoxalmente, diminuíra o ritmo da prática da mumificação, mas em suas bases já se enraizava o anseio e a esperança de vencer a morte, sentimentos estes que foram projetados, sobretudo, na alquimia que se fortaleceria pelos séculos seguintes. Daí dizermos que a alquimia, em sua práxis, alia a filosofia dos gregos à sagrada técnica de mumificação dos egípcios.

O método de mumificação demorava inicialmente 70 dias, em verdade dez períodos de sete, cada um deles dedicado a seu respectivo planeta. A parte mais importante era a desidratação do corpo. Para tanto, mergulhavam-no numa solução de natrão. Este era trazido principalmente do oásis Uadi el-Natrun, situado próximo ao delta, a noroeste do Cairo. A palavra natrun compõe-se do mesmo radical do termo latino natrium, ambos a significar o sódio, o sal da Terra, de onde vem a palavra natura, que quer dizer natureza. Além disso, o hieróglifo com que se escreve “sódio”, curiosamente, é o mesmo que significa Deus. Em verdade, o natrão é uma mistura de sulfato, cloreto, bicarbonato e carbonato de sódio. Sua ação sobre o cadáver propositadamente servia para impregnar o corpo e melhor preservá-lo, como também para torná-lo negro e petrificado. Neste aspecto, transformar o cadáver em pedra aludia à própria feitura da pedra filosofal, posto que o que se pretendia era banhar o cadáver no sal, na prima-mater divina, isto é, na substância natural divina.

Múmia Ramsés III, XXIª Dinastia, 1.050 a.C.

Cumprido o tempo de desidratação, extraía-se então o cérebro. Em seguida as vísceras, por incisão no flanco esquerdo. Estas eram tratadas com natrão, e banhava-se as cavidades corporais para esterilizá-las. O próximo passo era a secagem das vísceras e seu tratamento com resina derretida. Daí preenchia-se o corpo com essências odoríficas, e o cadáver novamente era submerso em natrão por mais 40 dias, período associado agora às estações. Passado esse tempo, substituía-se o material de enchimento por outro à base de areia e barro. De novo vinham as resinas perfumadas e era feita a ablação do corpo com ungüentos. Tratava-se a superfície corporal com resina e introduzia-se ouro sob as unhas do cadáver. Então vinha o demorado processo de enfaixamento e inclusão de jóias e amuletos. Por fim, o sepultamento ritualístico. Como vimos, alquimicamente, as duas faixas a representar o feminino (as duas deusas) serviam de complemento ao corpo, considerado masculino, por simbolizar Osíris.

Nenhum passo era dado neste ritual sem que a prática estivesse acompanhada de uma prece. Por exemplo, quando banhavam o cadáver em natrão, os papiros nos revelam que os sacerdotes chamavam pelo nome do morto e o juntavam ao nome de Osíris, prometendo-lhe a vida eterna. Da mesma forma, quando introduziam o ouro sob as unhas do falecido, diziam algo assim: “Agora o ouro de Hórus o conduzirá à imortalidade”.

Cada cadáver, portanto, feito Osíris, representava o mesmo princípio cósmico que os gregos sob vários outros nomes identificavam. Osíris corresponde também ao pneuma, ao nous cósmico que a tudo preenche, ou à essência divina de cada ser individual. E toda a alquimia medieval encontra nesse costume egípcio a sua origem. Talvez esteja aí a explicação do porquê de o faraó Akhenaton, ele próprio um iniciado nos mais densos mistérios da Fraternidade Branca, haver deixado incólumes os templos de Hórus e de Osíris, divindades especiais, detentoras dos segredos da alquimia.

Texto impecável!